新しい事業創造に向けたIT人材育成

今から四半世紀前になるが、筆者がホールセール業務に重点を置く銀行に勤務していた時期に、日本でのIT業務を全く経験せずに、ロンドン証券現地法人のIT部門責任者として約100名の英国人ITプロフェッショナルのマネジメントを経験することになった。

今から四半世紀前になるが、筆者がホールセール業務に重点を置く銀行に勤務していた時期に、日本でのIT業務を全く経験せずに、ロンドン証券現地法人のIT部門責任者として約100名の英国人ITプロフェッショナルのマネジメントを経験することになった。これは、前任の英国人IT部門責任者の主導により進めてきた大型ITプロジェクトの抜本的な計画見直しに起因するものであった。当時、現地法人では英国経済紙フィナンシャル・タイムズに大きな求人広告を掲載するなどして、積極的に優れたIT人材を獲得のうえ、最先端技術を取り入れたトレーディングシステムの開発導入に注力していた。

当該プロジェクトを進める途上で技術的な課題に直面し計画は遅延しはじめた。プロジェクト評価にあたった専門家からのアドバイスに従い、プロジェクトを停止するとともに、これまでのテクノロジ志向のIT組織文化からビジネス志向のIT組織文化への変革、及びIT部員の意識変革が私に課されたミッションであった。結果として3年余りIT組織文化の変革に携わるとともに、東京のスクラッチ開発主体の運営ではなく、パッケージ主体の運営や当時すでに現地では採用されていた新しい開発手法(アジャイル開発やDevOpsなど)などを経験することとなった。帰国後、縁あって大手シンクタンクに移りシステム事業とコンサルティング業務を融合した新しい事業開発に係る業務に10年余り従事してきた。

筆者は、ごく最近まで毎月1回、企業の情報システム部門責任者(Chief Information Officer;以下、CIO)と、「1on1ミーティング」を設定して、彼らの直面する課題に関して話を聞き、適宜アドバイスをする仕事をしてきた。このような活動を始めて1年が経過した頃(2018年9月)に、経済産業省から我が国企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現していく上でのITシステムに関する現状の課題の整理とその対応策に関する報告書『DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~』が公開された。

ここを起点として、DXの取り組みに注力し始めた企業は多く、「1on1ミーティング」においても、取締役会で「DXとは何か」、「わが社のDXの取り組みは」との説明を求められているが、どのように説明すればよいかアドバイスしてほしいとの相談が増えた。DXレポート公開前は、彼らからの相談はIT運営の効率化やIT経費の節減に関するものが多くを占めてきた。同レポート公開後はデジタル変革に係る取り組みに関する様々な課題への対応についての相談が増加している。その相談の中でも、最も多かったテーマは「新しい事業創造に向けたIT人材育成」であった。

社長やビジネス部門の役員から、IT部門責任者に対して、新しいビジネスモデルや商品・サービスの開発などデジタル・ビジネスの創出と支援に関わる新しいIT人材を求めるケースが増えている。新しい事業創造に向けた取り組みには、自らの強い想いや信念を持ち、DXを具体的に推進していく実務リーダーの存在が不可欠になる。そして、そのようなリーダーを適切に登用する意思決定や仕組み化を行うことが経営トップには求められると言える。しかし実際のところ、IT部門自らが必要なスキルを備えた人材を育成し輩出するには、多くの障害と課題が存在する。

新しい事業創造に向けたIT人材に関する第1の課題は、「人材の探索」に係る問題である。候補者をどのように見出すのか。社内で見いだせなければ、事業創造に必須の多様性を確保するためには、社外から新しい人材を入れることも重要である。CIOの方々からの相談としては、社外から候補者を見つけたいのだが、①候補者はどのように見つければよいのか、という内容と、②採用したい候補者に断られてしまうという内容、の2つの問題に集約される。

「新しい事業創造に向けたIT人材」ということで、CIOが認識すべき点として、「デジタル人材」と明確に定義された既存の人材市場が存在しないということである。本年6月に開催されたデジタル時代の人材政策に関する検討会(経済産業省)でも「これまでの人材とは異なるデジタル人材の育成をさらに促進・強化するためには、デジタル人材に必要な能力・スキル・経験等を明らかにするとともに、それらを適切に測り、見える化する方法が必要である」としている。

デジタル変革は、組織のすべての従業員が自身の業務に対して自主的かつ積極的にテクノロジを利活用することによって実現される。そのためには、まず、従業員が日常の業務現場において関連ソリューション(データ分析、ワーク・マネジメント、コラボレーションなどのITツール)を自在に使いこなしていることが必須条件である。従業員が最も身近な業務にITツールを適用し駆使できて初めて、組織全体で、より高度なテクノロジによる新たなビジネスモデルの創出やビジネス機会の獲得に取り組むことが可能になる。例えば、人工知能 (AI) やロボティック・プロセス・オートメーション (RPA) は、業務プロセス全体をサポートする関連システム間で導入することによって業務プロセス革新という真価を発揮する。AIやRPAの導入効果を業務の効率化や生産性向上などの導入効果だけに限定せず、新しい事業創造につなげていくためには、当初想定しなかったような活用や展開が従業員の自主的な試みにより生まれる環境の構築が肝要である。その観点から、従業員自身のテクノロジやデータ利活用の様々な試行錯誤の重要性が飛躍的に高まるものと予想される。デジタル変革は、従業員個々人の「人材」の力を高める施策と、「組織」の力を高める施策の両輪で進めていかねばならない。

しかし現実には、経営層の関心は、新たなデジタル推進組織の設置やオープン・イノベーションに向けた組織設計などの取り組みに関心が向いており、「人材」の力を高める施策が後手に回っているケースが散見される。全体的に日本では他国と比較して従業員全体を巻き込んだデジタル変革の取り組みにおいて課題を抱えていると見ている。

ITリーダーが従業員全体と生産的で創造的な協力的な関係を築くためにできることを列挙すると下記①~④の通りである。

① 事業の特性を理解する

自社の事業内容について、事業部門の立場に立ち、その特性を理解することが求められる。IT部門のメンバーは、事業部門が直面する課題を事業部門メンバーと共に現場において、確実に向き合い、解決の方向性を二人三脚で探索することが重要となる。

② ビジネスプロセスと実務を理解する

業務アプリケーション導入に取り組む際に、IT部門メンバーがビジネスプロセスを十分に把握しないまま、そのアプリケーションがどのように貢献しうるのかを理解できていないケースが散見される。導入に携わるIT部門メンバーは、関係するビジネスプロセスに関してエンドユーザーが現場でどのような業務を行っているかを実際に確認することにより、実務を正しく理解し、業務アプリケーションに期待される効果を深く理解することになる。

③ 事業部門のパートナーを見出す

事業部門において、将来展望として積極的にテクノロジを利活用した事業展開を企図し、リーダーシップを発揮できる人材(パートナー)を見出すことが肝要となる。このパートナーと将来の方向性と課題を共有し、社内関係者の期待値のコントロールも含めた継続的な協力関係を構築することが新しい事業創造には必須となる。

④ 基礎となるビジネススキルを身に着ける

IT部門メンバーも、会計・ファイナンスに代表されるビジネススキルを習得することで、事業部門の財務状況を把握することは、その事業に対する洞察力が高まる。すなわち、IT利活用によりどのようにビジネス価値に貢献しうるかを自身が理解し、事業部門や経営者に説明できることが重要である。

「新しい事業創造に向けたIT人材育成」には、2つのエンゲージメントに注目した経営が重要となる。

第1のエンゲージメントは、事業部門とIT部門との間のエンゲージメントである。従来型のシステム開発においては、事業部門とIT部門との関係は、前者が主にビジネス要件の定義を行う発注者・利用者であり、後者は提示された要件をもとにシステム開発に携わる受注者・提供者である。前者と後者の関係性には導入したシステム稼働によるビジネス成果の共有はなく、様々なコミュニケーションギャップの存在などが問題視されている。

一方、デジタル変革においては、事業部門とIT部門はパートナーとして二人三脚で仕事を進めることが成功への鍵となる。デジタル変革に先行している企業のCIOは、エンゲージメントというアプローチによってIT 部門と事業部門間にあるコミュニケーションギャップを解消しており、ビジネス成果指標を共有し、ワンチームとしての信頼共有と永続的なパートナーシップを構築している(図表1)。

図表1 事業部門とIT部門との関係

デジタル変革においては、IT部門の役割は単なる事業部門のサポート役から、ビジネス推進のための不可欠な組織へと変化する。このことの重要性を認識する多くのCIO は、ビジネス部門との関係性の認識を改めようとしている。コスト低減活動へのサポートなどの効率化追求だけではなく、成長とデジタル変革に直接貢献することを目指している。

事業部門とIT部門がパートナーとして円滑にコミュニケーションをとるためには、新しいワーク・スタイルの実現が必要となる。アプリケーション機能と新たな働き方を結び付けることで、仕事の新機軸への移行によるワーク・スタイルの改善を実現する。

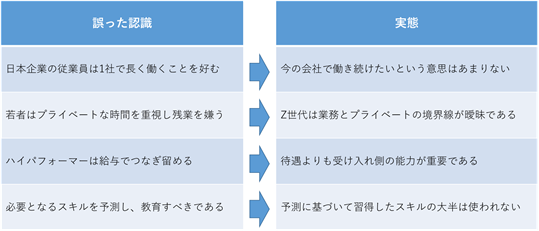

第2のエンゲージメントは、IT部門内のエンゲージメントである。これまで、日本企業の競争力の源泉として従業員の高いロイヤリティの存在が認識されてきた。しかし、それは幻想であるとの調査結果が公表されている。「今の会社で働き続けたい」と考えている人の割合について日本企業は、世界平均を下回っていることが判明している(図表2)。

図表2 人材に関する誤った認識と実態

毎月実施していた「1on1ミーティング」ではCIOから「どうすれば、IT部員が意欲を持って長く働き続けてくれるようなIT組織とすることができるか」という相談を多数受けた。この相談に対しては、「IT部員を如何に管理すべきか」という通常の管理職の発想から一旦脱却して、「IT部員とのエンゲージメントに注目する」という発想に転換することを薦めている。

CIOはデジタル変革を進めるに際して、自社の「企業の存在意義、果たすべき使命、あるべき姿」にまで立ち返り再確認することが求められる。そうしなければ、何へと変革しているのか分からない。既存業務のさらなる効率化もあるが、効率化追求だけではスタッフは奮起しない。業界を牽引するリーダー企業のCIOとしては、新しい顧客価値の創造と訴求を目指すことが求められる。これらの取り組みをIT部員と共有することにより、共に挑戦する姿勢を取ることにより「やりがい」を感じられるようにすることが肝要である。一般的な手順としては、人事部門の協力を得て、例えば、安定的なシステム業務運営に終始しがちなマネージャー層を対象に、挑戦することの重要性の自覚を促す等の意識改革の取り組みに着手する。業務と組織目標、個人目標の結び付けを見直し、新しい業務に挑戦する意欲ある若手IT部員がやりがいや成長機会を実感できる職場環境を整備することにより、IT部門におけるIT部員のエンゲージメントを高めることが可能となる。

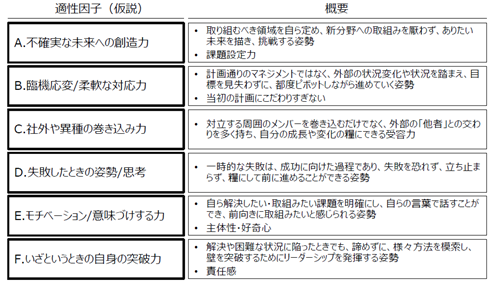

また、エンゲージメントを高めるためには、リーダーシップやスキルアップなどの教育機会の設定などの施策も重要である。例えば、DX に対応する人材に求められる能力や特性に関する調査によれば、自ら解決すべき課題を設定する能力や主体性・好奇心などの適性が重要であると報告されている(図表3)。なお、同調査報告では、6つの適性因子があると仮説を立てているが、各個人が持つこれらの因子の強弱は、所属する組織の風土や文化等の様々な要因によって変化するものでもあり、それらの影響を見極める必要があるとしている。

図表3 DXに対応する人材に必要な“課題設定力”や“主体性・好奇心”

IT部員のエンゲージメントを高めるには、図表2の調査結果に示されているように、ハイパフォーマーを給与でつなぎ留めるという施策よりも受入れ側の能力や職場環境の再点検が重要であるとの正しい認識を持ち経営にあたる必要がある。国内外で様々なZ世代(1990年代中盤から2000年代終盤までに生まれた世代)に関する調査報告が公表されているが、Z世代は、他の世代と比較すると社会貢献への意識が高いことが判明している。自らの仕事が事業部門を通じて、どのように顧客に価値提供しており、社会の課題解決に資するのかの理解を若いIT部員は求めている。この理解が「やりがい」につながることを経営者は再認識する必要がある。

「新しい事業創造に向けたIT人材育成」には、上述の2つのエンゲージメント、すなわち、①事業部門とIT部門がパートナーとして円滑にコミュニケーションが取れるワーク・スタイルの実現、そして、②受入れ側の組織文化が新しい事業創造へ挑戦する姿勢を重視し、多様な人材を巻き込み、失敗を組織の経験知として評価できる高い能力を有するプロフェッショナル集団づくりにより、IT部員が「やりがい」を感じることのできる環境整備に注力した経営が成功への鍵となろう。

(注)本論考は、『金融・資本市場リサーチ(冬号)』(イノベーション・インテリジェンス研究所)への寄稿論考「新しい事業創造に向けたIT人材育成」の抜粋(一部を改変)したものです。